はじめに

お疲れ様です。25卒クリエイターの、だいせんせーです。

今回、初投稿となりますのでよろしくお願いいたします!

最近、TypeScriptでAIエージェントを作るためのフレームワーク「Mastra」がエンジニア界隈で静かに話題になっているのをご存知でしょうか?

XやHacker Newsで「これは良い」という声が多く上がっているので、実際どんなものか調べてみました。

結論から言うと、MastraはTypeScript/JavaScriptの知識さえあれば、誰でもAIエージェント開発を始められる非常に優秀なフレームワークでした。特に「AIを作るのは難しそう」と思っていた方にとっては、新しい扉を開いてくれる存在になるかもしれません。

AIエージェントとは?

AIエージェントとは、人の言葉を理解して、自分で考え、必要な情報を集めたり作業をしたりしてくれるプログラムのことです。

イメージとしては、「あなたの代わりに仕事をしてくれる小さなロボット」のような存在です。

たとえば、「今日の天気を教えて」とお願いしたとします。

すると、AIエージェントはまず「この人は天気を知りたいんだな」と理解します。次に、インターネット上にある天気の情報(たとえば天気予報API)を探しに行きます。そして、そこから得たデータをもとに「東京は晴れ、気温は28度です」といったわかりやすい答えを返してくれるのです。

Mastraとは?

Mastraは、TypeScriptで実装されたAIエージェント構築フレームワークです。

大規模言語モデル(LLM)を使って、外部APIを呼び出したり、ワークフローを自動化したりといった処理を、極めてシンプルなコードで実現できるのが特徴です。

対応するAIプロバイダーも充実しており、以下のようなモデルを柔軟に切り替えて利用できます。

- OpenAI(GPT-3.5, GPT-4など)

- Anthropic(Claude)

- Google Gemini など

つまり、フロントエンド開発者がTypeScriptの感覚でAI機能を内包したアプリを作ってしまえるというわけです。

主な機能は以下のとおりです:

- AIエージェント: LLMが自動で判断して作業を進めてくれます。

- ワークフロー: 複数の処理を順序立てて実行します。

- RAG機能: 独自データを使った質問応答が可能です。

- 各種統合: サードパーティサービスとの連携が可能です。

- 評価機能: AIの出力品質を自動測定します。

セットアップは驚くほど簡単でしたという話…

npm create mastraこれだけです。

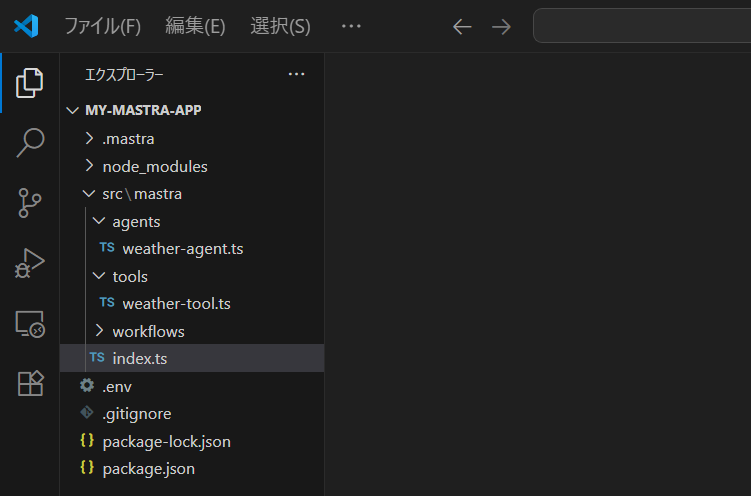

驚くほど簡単で、「え、もう終わり?」という印象です。(プロジェクト名を別途入力する必要はありますが)。セットアップが完了すると、以下のようなファイル構成が生成されました。

TypeScriptで書かれていて、型安全性もバッチリ。

これは嬉しいポイントです。

実際に使ってみる

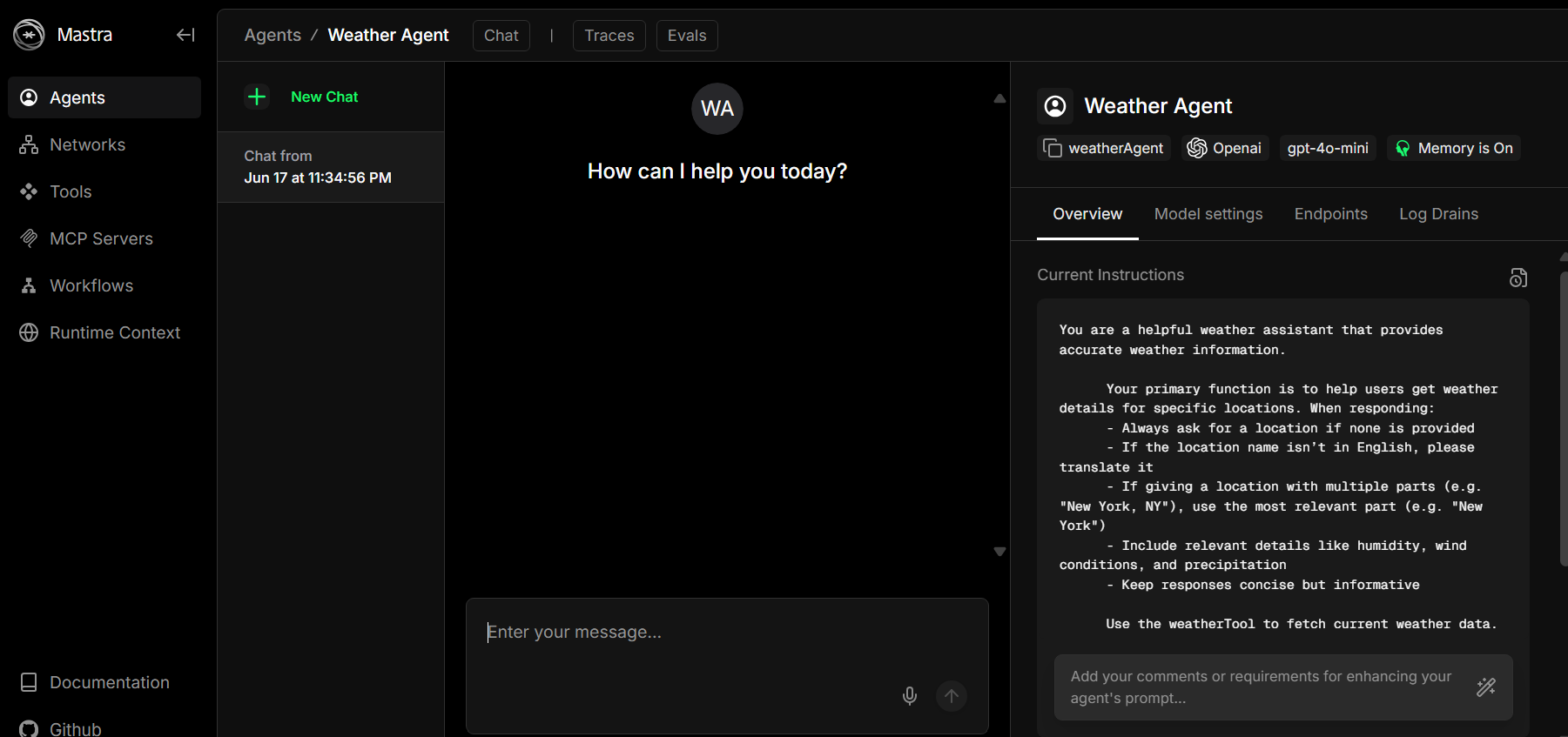

最初は「これでちゃんと動くのか?」と半信半疑でしたが、`npm run dev`を実行すると、美しい画面が立ち上がって、実際にエージェントと対話できました。(この時点ではエラーですが)。

「まずは何か動くものを作ってみよう」ということで、公式ドキュメントを確認しながら天気情報を教えてくれるエージェントに挑戦しました!

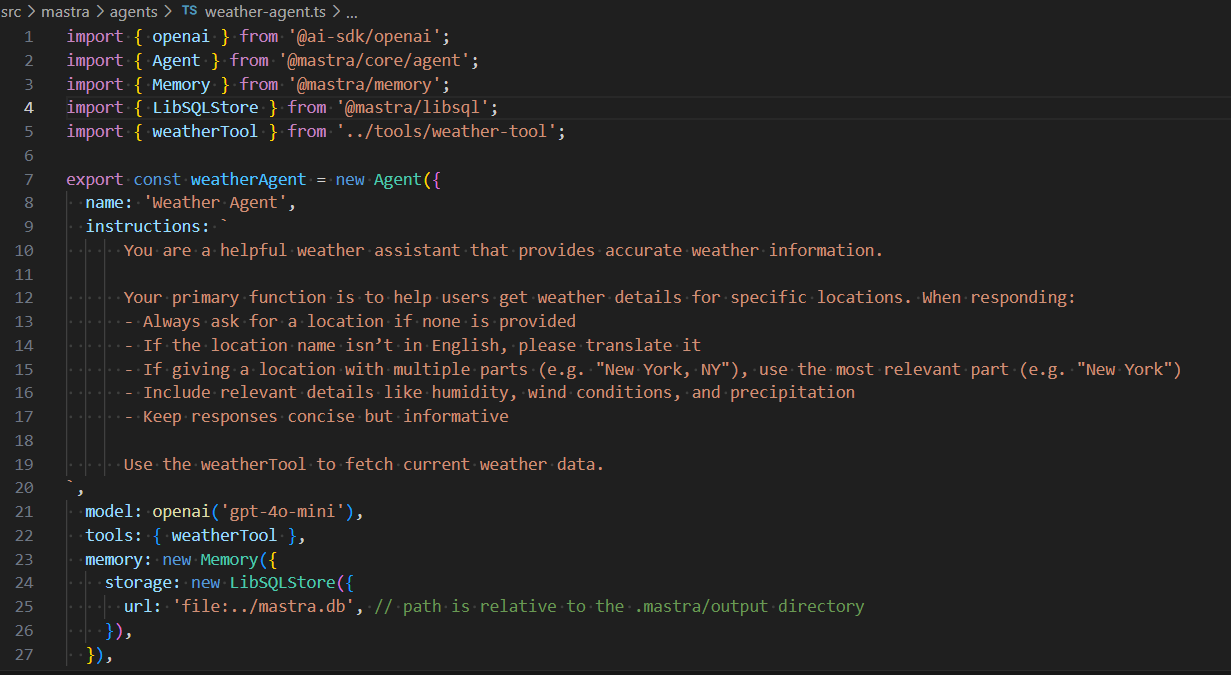

以下今回使ったコードの一部です。

このようにTypeScriptでAIエージェントの設定ができるようになっています。

まずは何か動くものを作ってみよう」ということで、Mastraのドキュメントを参考にしながら、「天気を教えてくれるエージェント」を作成してみました。

- 1.コードが準備でき、OpenAIのAPIキーとOpenWeatherのAPIキーを用意。

- 2.APIキーとしてOpenAIとOpenWeatherを設定し、コードでエージェントとツールの構成を記述。

「東京の天気は?」と入力してみたところ、本当に応答が返ってきた瞬間は感動すら覚えました。

良かった点

1. 学習コストが低い

TypeScriptに慣れていれば、すぐに理解できる設計になっています。

AIの専門知識がなくても、ドキュメントを読みながら進められました。

2. デバッグが簡単

プレイグラウンドにトレーシング機能が組み込まれているので、エージェントがどういう判断をしているのか可視化できます。本当にありがたい機能でした。

3. Vercel AI SDKとの統合

Vercel AI SDKを使用しており、OpenAI、Anthropic、Google Geminiなど様々なLLMプロバイダーとの統一UIが提供されています。プロバイダーを切り替えるのも簡単でした。

少し気になった点

1. 日本語ドキュメントが少ない

英語ドキュメントは充実していますが、日本語での情報はまだ少なめ。ですが、Redditなどのコミュニティは活発なようです。

2. まだ新しいフレームワーク

Mastraは2024年に登場した比較的新しいプロジェクトです。

そのため、細かい部分で不安定なところや、ハマりポイントが存在する可能性があります。ただし、開発チームはGitHubでのIssueにも迅速に反応しており、今後の進化が期待できます。

まとめ

AIエージェント初心者の私でも、Mastraを使って実用的なものを作ることができました。

Mastraは、「AIを使う」から「AIを作る」へと一歩踏み出すための、理想的なフレームワークでした。

シンプルで拡張性がありながら、AIエージェントの本質を学べる構造になっており、個人の試作から商用アプリの基盤構築まで対応できるポテンシャルを感じます。

ぜひ一度、Mastraを触ってみてください。

「AI開発ってこんなに簡単に始められるんだ」という、ちょっとした感動が味わえるはずです。